はじめに

近所を散歩していると、小さな天満宮のわきを通ります。春先には梅の花が咲き乱れて、まさに天神様と梅を演出していて見事です。現在、日本には約 12,000 社の天神の神社(天満宮)があるそうですが、今更ながらこの信仰の広がりに驚きます。

菅原道真(すがわらのみちざね)は、平安時代中期の日本の貴族、学者、漢詩人、政治家です。845年に京都の中流貴族の家に生まれ、幼少期から詩歌の才能を発揮しました。彼は学問を武器に朝廷で出世し、最終的には右大臣にまで昇進しましたが、藤原時平の讒言により大宰府に左遷され、現地で没しました。(生年:845年 没年:903年)

道真は、宇多天皇に重用され、政治家としても活躍しましたが、政争に敗れた結果、901年に大宰府へ左遷されました。その後、道真の死後に都で起きた災厄を彼の祟りと恐れた人々は、道真を神として祀るようになり、現在では学問の神として信仰されています。

道真の左遷先である太宰府には、彼を祀る太宰府天満宮があり、多くの参拝者が訪れます。彼の人生は学問と政治に捧げられ、その影響は後世にまで及んでいます。

菅原道真が学問にどのような貢献をしたのか

菅原道真は、平安時代の学者として多大な貢献をしました。彼は幼少期から詩歌に才能を発揮し、18歳で「文章生」となり、漢詩学や中国史を学びました。彼の学識は非常に高く評価され、33歳で学者として最高位の「文章博士」に任命されました。これは現在の大学教授に相当する地位です。

道真はまた、菅原家の私塾を継ぎ、多くの優れた学者を育成しました。彼の教育への情熱と貢献は、後世に大きな影響を与え、学問の神として信仰されるようになりました。

さらに、彼は894年に遣唐使の廃止を提言し、これが採用されるなど、政治的にも重要な役割を果たしました。これらの業績により、道真は学問の神様として広く崇められ、多くの学生が彼を受験の守護神として信仰しています。

道真の学業を物語るエピソードとして、中国の詩人である陶淵明(とうえんめい:365年から427年)が書いた「帰去来の辞」の冒頭を「帰りなんいざ」と訓読みしたのは道真とされており、以降日本の訓読みとして定着しました。

この道真の訓読みが、太宰府左遷の901年以降であれば、道真が陶淵明の運命に何らかのシンパシーを感じたことが想像できるのですが、その時期については明確ではありません。

天満宮と道真

天満宮は、菅原道真を祭神とする神社で、彼の死後に起きた天変地異や災厄を彼の祟りと恐れた人々が、彼を神として祀ることで鎮めようとしたことに由来します。道真は平安時代の学者、詩人、政治家で、政争に敗れて大宰府に左遷され、その地で没しました。

道真の死後、都では落雷や疫病などが発生し、これを道真の怨霊と結びつけた人々は、彼を「天満大自在天神」として祭り始めました。これが天満宮の始まりで、特に太宰府天満宮(福岡県)や北野天満宮(京都市)が有名です。

時が経つにつれ、道真はその学識と業績から「学問の神」として信仰されるようになり、多くの受験生が合格祈願に訪れるようになりました。天満宮では、道真の学問への貢献を称え、学業成就を祈願する人々が参拝します。

菅原道真が大宰府で経験した苦難について

菅原道真が大宰府で経験した苦難は、彼が都での栄達から一転して、非常に厳しい生活を強いられたことに起因します。道真は901年に政治的陰謀により大宰府に左遷されましたが、そこでの生活は都とは大きく異なり、非常に質素で不便なものでした。与えられた住居は、床がボロボロで屋根は雨漏りするような状態でした。

道真はこの苦しい状況を漢詩に詠み、「都府の楼はわずかに瓦の色をみる。観音寺はただ鐘の声をのみ聴く」と表現しました。これは、彼が大宰府での孤立した生活を嘆き、都の華やかさを遠くからしか感じられないことを示しています。

また、道真は無実を訴えるために天拝山に登り、天に向かって祈ったと伝えられています。彼はこのような失意の中で2年間を過ごし、903年に大宰府で亡くなりました。彼の死後、都では災厄が続き、道真の怨霊が原因と恐れられるようになりました。

菅原道真が大宰府で経験した具体的な苦しさは、彼が左遷された後の生活環境と個人的な悲劇に関連しています。

道真は901年に大宰府に左遷され、南館と呼ばれるあばら家に幽閉されました。この住居は老朽化が進んでおり、屋根は雨漏りし、床も朽ちていました。そのため、彼は胃を害し、脚気や皮膚病に悩まされるなど、健康を損ないました。

さらに、彼の家族も苦難を経験しました。道真は幼い子供たちと共に大宰府に行くことを許されましたが、902年に弟の隈麿が亡くなり、その後、妻の死の知らせを受けるという個人的な悲劇に見舞われました。これらの出来事は彼に大きなショックを与え、最終的に彼自身も903年に亡くなりました。

これらの苦しみは、彼の心身に大きな負担をかけ、道真の死後には彼の怨霊が災厄を引き起こしたと恐れられるようになりました。

道真は一人で太宰府に左遷されたのか?

菅原道真は一人で太宰府に左遷されたわけではありません。以下に詳細を説明します:

- 家族の同行:

道真は幼い子供たちと共に大宰府に行くことを許されました。これは、完全な孤立状態ではなかったことを示しています。 - 従者の存在:

左遷後は従者も与えられなかったとされていますが、移動の際には一定の従者がいたと考えられます。ただし、太宰府到着後は従者の数が大幅に減らされた可能性が高いです。 - 家族の悲劇:

道真の左遷後、彼の家族も苦難を経験しました。902年に弟の隈麿が亡くなり、その後、妻の死の知らせを受けています。これは、一部の家族が道真と共に太宰府に移動したか、または後から合流した可能性を示唆しています。 - 地元の人々との交流:

左遷中、道真は地元の人々と限定的ながら交流があったことが伝説や逸話から推測されます。例えば、梅ヶ枝餅の伝説では、老婆が道真に餅を供したとされています。 - 移動の自費負担:

太宰府への移動はすべて自費によって支弁されたとされています。これは、道真が完全に孤立していたわけではなく、ある程度の資金や物資を持参できたことを示唆しています。

したがって、道真は完全に一人で左遷されたわけではありませんが、都での生活と比べると非常に限られた人々との交流しか許されず、厳しい環境に置かれていたと言えます。

藤原時平の讒言とは

藤原時平の讒言(ざんげん)とは、901年に起こった「昌泰の変」と呼ばれる政治的事件の中核をなす出来事です。

藤原時平は、当時右大臣であった菅原道真を排除するために、虚偽の告発を行いました。具体的には、以下のような内容でした:

- 菅原道真が醍醐天皇を廃位しようと企てている。

- 道真が自身の娘婿である斉世親王を新たな天皇として擁立しようとしている。

この讒言は完全な虚偽でしたが、時平は自身の政治的影響力を利用してこれを醍醐天皇に信じ込ませることに成功しました。

結果として、菅原道真は大宰府権帥として九州に左遷され、その子息や宇多上皇の近臣たちも流罪に処されました。

この讒言は、藤原氏の専権を抑えるために重用されていた道真を排除し、藤原氏の地位を不動のものにするという時平の政治的意図によるものでした。

しかし、この行為は後世に悪評を残すことになり、時平自身の短命や子孫の衰退は道真の怨霊によるものだと信じられるようになりました。

時平自身の短命や子孫の衰退とは

藤原時平の短命や子孫の衰退については、以下のような具体的な事実があります。

- 時平自身の短命:

藤原時平は871年に生まれ、909年に38歳で亡くなりました。当時の貴族としては比較的若くして亡くなったと言えます。 - 子孫の衰退:

- 時平の息子たちは若くして亡くなるか、あるいは出世できませんでした。

- 長男の忠平は父の地位を継ぐことができず、政治的影響力も限られていました。

- 次男の実頼は早世しました。

- 三男の兼通は出世したものの、藤原氏の本流からは外れていきました。

- 道真の怨霊との関連:

時平の短命や子孫の不遇は、菅原道真の怨霊によるものだと当時の人々に信じられるようになりました。「右(道真)流、左(時平)死」という言葉が流布したとされています。 - 政治的影響力の低下:

時平の死後、藤原氏の中でも時平の直系子孫は政治的影響力を失っていきました。摂関政治を担ったのは、時平の弟である忠平の系統でした。 - 歴史的評価:

時平の短命と子孫の衰退は、道真を讒言した報いとして後世に語り継がれ、天神信仰の発展にも影響を与えました。

これらの事実から、藤原時平とその直系子孫は、政治的にも生物学的にも急速に衰退したことがわかります。この現象が道真の怨霊と結びつけられ、天神信仰の一つの要素となったのです。

藤原時平が菅原道真を讒言した具体的な理由は

藤原時平が菅原道真を讒言した具体的な理由には、以下のような政治的な動機がありました:

- 藤原氏の権力維持:道真は宇多天皇に重用され、藤原氏の専権を抑えるために登用されていました。時平は藤原氏の地位を確保するために、道真を排除する必要がありました。

- 家格を超えた道真の出世への反発:道真は中級貴族の出身でありながら、右大臣にまで昇進しました。これは当時の貴族社会の秩序を乱すものとして、時平を含む多くの貴族たちの反発を招いていました。

- 醍醐天皇の信頼を独占:宇多上皇は醍醐天皇に対し、道真と時平の助言を得て政治を行うよう訓じていました。時平は醍醐天皇の信頼を独占し、政治的影響力を強化したいと考えていました。

- 個人的な確執:道真の政治的台頭により、時平自身の権力基盤が脅かされていると感じていた可能性があります。

これらの理由から、時平は道真を排除するために虚偽の告発を行い、醍醐天皇に信じ込ませることで、自身と藤原氏の地位を不動のものにしようとしたのです。

藤原時平の讒言が朝廷の政治に与えた具体的な影響

藤原時平の讒言は、平安時代の朝廷政治に大きな影響を与えました。具体的には以下のような影響がありました:

- 菅原道真の失脚:右大臣であった菅原道真が大宰府権帥として九州に左遷されました。これにより、朝廷は有能な政治家を失いました。

- 藤原氏の権力強化:道真の排除により、藤原氏、特に時平の政治的影響力が一層強まりました。これは藤原氏による摂関政治の基盤を強化することにつながりました。

- 朝廷機能の低下:道真の関係者や宇多上皇の近臣たちも流罪となったため、朝廷の人材が大幅に減少しました。三善清行の進言により全ての関係者の処分は避けられましたが、それでも朝廷の機能は一時的に低下しました。

- 醍醐天皇の政治的自立の阻害:宇多上皇は醍醐天皇に道真と時平の助言を得て政治を行うよう訓じていましたが、道真の失脚により、醍醐天皇は藤原氏、特に時平の影響下に置かれることになりました。

- 政治的不安定の増大:道真の左遷後、都では災厄が続き、これが道真の怨霊によるものと恐れられるようになりました。これは朝廷の政治的安定を脅かす要因となりました。

これらの影響により、藤原時平の讒言は朝廷の政治構造を大きく変え、藤原氏の権力基盤を強化する一方で、政治的な不安定要素も生み出すことになりました。

藤原時平の讒言が天神信仰にどのような影響を与えたか

藤原時平の讒言は、結果的に天神信仰の発展と普及に大きな影響を与えました。以下にその影響を詳しく説明します:

- 怨霊信仰の発生:

菅原道真の左遷後、京都で起きた天変地異や災害が道真の怨霊の仕業だと信じられるようになりました。特に、延長8年(930年)の清涼殿での落雷事件は、道真の怨霊への恐怖を高めました。 - 雷神としての信仰:

道真の怒りが雷の形で現れると信じられたことから、雷神信仰と結びつきました。農民たちは、道真を稲の実りをもたらす恵みの神として崇めるようになりました。 - 天神としての神格化:

道真は「天満大自在天神」の神号を賜り、「天神様」として広く信仰されるようになりました。これにより、「天神信仰」という特定の神への信仰が確立しました。 - 学問の神としての崇拝:

道真の生前の学識や業績が称えられ、文学・詩歌・書道・芸能の神として崇められるようになりました。特に学問の神としての信仰が広まり、現在に至っています。 - 全国への普及:

天神信仰は貴族社会だけでなく、一般民衆にも広まり、全国各地に天神講が組織され、天満宮が建立されました。 - 仏教との融合:

道真は仏教でも崇敬を受け、「実道権現」などと呼ばれ、禅宗や天台宗、真言宗などとも結びつきました。これにより、信仰の広がりがさらに促進されました。

このように、藤原時平の讒言は、道真を単なる政治家から神格化された存在へと変え、日本の宗教文化に大きな影響を与えました。時平の行為は意図せずして、道真を日本史上最も広く信仰される神の一つに押し上げる結果となったのです。

右大臣と左大臣

右大臣と左大臣は、日本の律令制度下における太政官の最高官職でした。以下に両者の違いと特徴をまとめます:

- 位階の違い:

- 左大臣が上位で、右大臣がその次の位となります。

- 順位は「太政大臣 → 左大臣 → 右大臣」となります。

- 役割の違い:

- 左大臣は現代の内閣総理大臣に相当する役割を担っていました。

- 右大臣は副総理のような補佐的な役割を果たしていました。

- 起源:

- この制度は律令制度の一部として導入されました。

- 遣唐使を通じて唐の制度を参考にしたとされています。

- 左が上位である理由:

- 中国の影響を受けて、「左上右下」の考え方が日本に広まりました。

- ただし、この考え方は時代や文化によって変化しており、西洋では右が上位とされることもあります。

- 現代への影響:

- 現在の日本では、左上と右上の考えが混在しています。

- 国際儀礼では西洋の影響で右上が基本となることもあります。

- 歴史的な人物:

- 多くの著名な政治家や貴族が左大臣や右大臣を務めました。

- 中には没後に追贈される形で役職を与えられた人物もいます。

- 制度の終焉:

- 内閣制度の導入により、左大臣と右大臣の制度は廃止されました。

- この制度は日本の古代から中世にかけての政治体制を象徴する重要な役職でした。

道真の死後の醍醐天皇と藤原氏

菅原道真の死後、醍醐天皇と藤原氏の関係は以下のように展開しました:

- 藤原氏の権力強化:

道真の失脚後、藤原時平を中心とする藤原氏の影響力が一層強まりました。醍醐天皇は若年であったこともあり、藤原氏の政治的支配が進みました。 - 藤原時平の早世:

しかし、延喜9年(909年)に藤原時平が39歳の若さで死亡します。これにより、藤原氏の権力基盤に一時的な空白が生じました。 - 醍醐天皇の親政:

時平の死後、醍醐天皇は親政を試みます。この時期、天皇は藤原氏の影響力を抑えつつ、政治改革を行おうとしました。 - 天変地異と怨霊信仰:

延長8年(930年)に清涼殿落雷事件が起こり、これが道真の怨霊の仕業だと信じられるようになりました。この事件は醍醐天皇に大きな衝撃を与え、3ヶ月後に崩御されました。 - 藤原氏の復権:

醍醐天皇の崩御後、藤原氏は再び権力を握ります。特に藤原忠平が中心となり、摂関政治の基盤を固めていきました。 - 天神信仰の発展:

道真の怨霊を鎮めるため、天暦元年(947年)に藤原氏によって北野天満宮が創建されました。これにより、道真を祀る天神信仰が広まっていきました。

このように、道真の死後、醍醐天皇は一時的に親政を試みましたが、最終的には藤原氏の影響力が強まり、摂関政治へと移行していきました。同時に、道真の怨霊を恐れる風潮が広まり、これが天神信仰の発展につながっていったのです。

この讒言事件と歌舞伎について

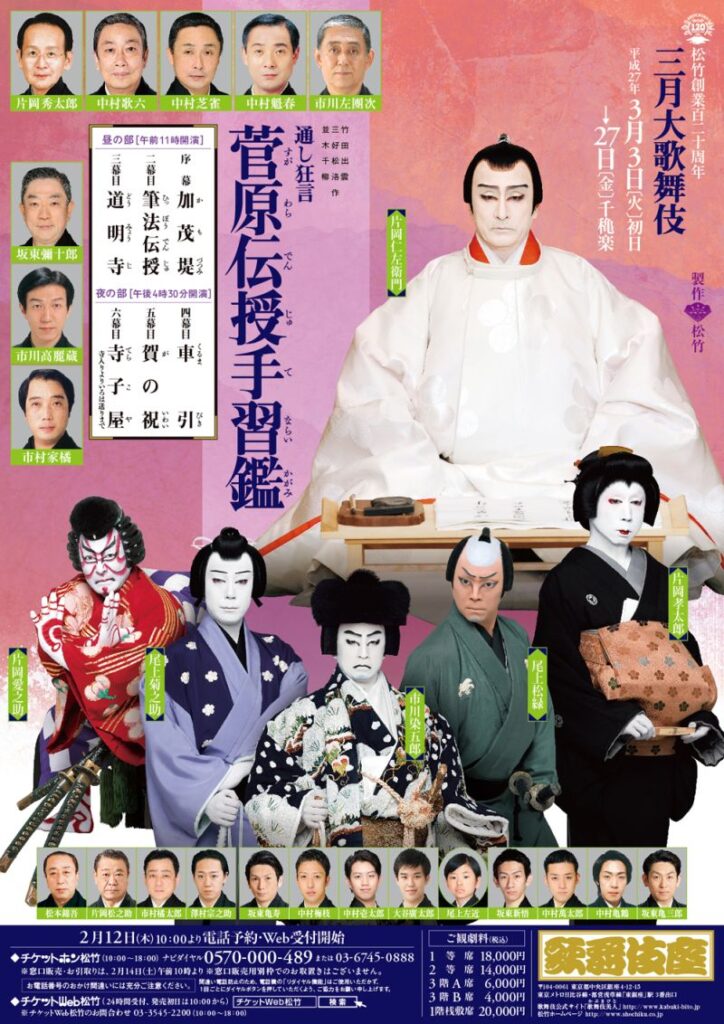

菅原道真に対する藤原時平の讒言は、歌舞伎や人形浄瑠璃の演目として広く知られています。特に有名なのは『菅原伝授手習鑑』という作品です。

『菅原伝授手習鑑』:

これは江戸時代に作られた人形浄瑠璃・歌舞伎の演目です。

竹田出雲、三好松洛、並木千柳の合作で、全五段の作品です。

義太夫狂言(人形浄瑠璃)の三大名作の一つとされています。

人気と影響:

この作品は大変な人気を博し、現在でも一部が人気演目として繰り返し上演されています。

歴史的事件と天神様(菅原道真)の物語に、当時の庶民的な話題を組み合わせて魅力的な舞台にしています。

その他の作品:

『天神記』や『天満宮菜種御供』など、菅原道真と藤原時平の対立を題材にした他の芝居も上演されました。

現代への影響:

これらの歌舞伎作品は、アニメやマンガなどの現代のポップカルチャーにも影響を与えているとされています。

このように、菅原道真と藤原時平の対立、特に時平の讒言は、日本の伝統芸能の中で重要な題材となり、長く人々に親しまれてきました。これらの作品を通じて、道真の悲劇的な運命と彼の学識や誠実さが広く知られるようになったと言えます。

「菅原伝授手習鑑」の登場人物のキャラクター

「菅原伝授手習鑑」の登場人物には、それぞれ深みのあるキャラクター設定がなされています。主な登場人物のキャラクターの深みを以下に説明します:

- 菅丞相(菅原道真):

学識と誠実さを兼ね備えた高潔な人物として描かれています。不当な讒言によって左遷される悲劇的な運命を背負いながらも、最後まで自身の信念を貫く姿に深みがあります。 - 藤原時平:

典型的な悪役ですが、単なる権力欲だけでなく、貴族社会の秩序を乱す道真への反発など、複雑な動機を持つ人物として描かれています。 - 松王丸:

三つ子の次男で、藤原時平に仕える舎人です。菅家と藤原家の板挟みになる苦悩や、「寺子屋」の場面での自身の子供を犠牲にする決断など、非常に複雑な心理を持つ人物として描かれています。 - 梅王丸:

三つ子の長男で、菅丞相に仕える舎人です。気性が激しく、力強い印象のキャラクターとして描かれ、菅家没落後もお家再興に力を尽くす忠義心の強さが特徴です。 - 桜丸:

三つ子の三男で、自らの行動が道真の左遷のきっかけとなったことを悔やみ、償いのために切腹するという悲劇的な運命を背負う人物です。 - 高安の局:

菅家の元使用人で、道真から勘当されながらも筆法伝授を受け、後に菅秀才を密かに育てるという重要な役割を担います。忠義と母性愛が交錯する複雑な心理を持つ人物として描かれています。

これらの登場人物は、それぞれが忠義、親子の情、恩義と義理の葛藤など、普遍的なテーマを体現しており、その心理描写や行動の背景に深みがあります。特に、三つ子の兄弟や高安の局などは、単純な善悪では割り切れない複雑な状況下での選択を迫られる人物として描かれており、観客の共感を呼ぶ要因となっています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f971012.1efb6b9e.3f971013.d32bd833/?me_id=1385954&item_id=10000175&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpatico%2Fcabinet%2F07204825%2Fshohin_img%2Ffuku_r_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f971922.4e6e7c67.3f971923.ff78bc06/?me_id=1306007&item_id=10004810&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmodifyroom%2Fcabinet%2Finner%2F622.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f971ce4.3d1485a5.3f971ce5.32af5772/?me_id=1397363&item_id=10000031&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkomenokoto%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image%2F20240301154351_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f972169.aa1a98db.3f97216a.1256a9f5/?me_id=1371861&item_id=10000017&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmejshop%2Fcabinet%2F11037026%2F11037041%2Fchikanpassale10.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f972864.602f5527.3f972865.0bb28dba/?me_id=1426692&item_id=10000018&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftoxuna-su%2Fcabinet%2Fcompass1725293568.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f972c91.88be02ff.3f972c92.59861436/?me_id=1259693&item_id=10000236&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyasuokakamaboko%2Fcabinet%2Fyasuokakamaboko%2Fproduct_image%2Fset%2F9-3302_.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3f973058.40eb72f1.3f973059.e6a98399/?me_id=1378160&item_id=10000044&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasuka1965%2Fcabinet%2Fsk5%2F89880osp01-sp.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント